青森市内で不調を改善するなら「青森リハビリ整体院」

.png)

鵞足炎とは、膝の屈伸や足を閉じる動きなどを繰り返す事によって、慢性的なストレスが膝の内側にかかり、炎症を起こして痛みが出るとされております。

縫工筋・薄筋・半腱様筋の3つの筋肉の付着部が鵞鳥(がちょう)の足のように見える事から鵞足(がそく)と呼ばれてます。

また、鵞足は縫工筋・薄筋・半腱様筋の付着部を浅鵞足と呼び、半膜様筋を深鵞足と呼びます。

主にスポーツ愛好家で多く発症しますが、打撲や軽度の膝の捻挫(靱帯微細損傷など)が原因で鵞足炎になるケースもあります。

鵞足炎と診断された方で、実際に「炎症」が起きてていない場合があります。

「炎症」とは

①安静時痛

②発赤(赤くなること)

③熱感(触ったら熱いこと)

④腫脹(はれること)

の4徴候が出現します。

果たして鵞足炎と診断された方で、4徴候全て出ている方はいるのでしょうか?

超音波診断装置(Echo:エコー検査)にて、筋肉の付着部(鵞足)にプローブを当てて、ドップラーモードで見た事があります。炎症が起きている場合、血管が新生されるので、Echoで血流が確認出来ます。しかし、鵞足炎の方で血流が確認出来たケース=ほんとうに炎症が起きていたケースは非常に少ない印象です。

※仮に炎症が原因であった場合、炎症抑制系のロキソニンを服薬し、炎症が収まれば鵞足炎による膝の痛みは改善されるはずです。

スポーツを休止して服薬し、大人しくしてても痛みが改善されない場合があります。それは急性的な炎症が起きてはいなく、筋肉・腱・筋膜(ファシア)・神経などの組織間の滑走性が低下し、慢性的かつ局所的な摩擦ストレスが痛みの原因になっていることもあります。

オスグッド病とは、正式にはオスグッド・シュラッター病と呼びスポーツをしている男子小中学生に多く、発症率は10~20%(10人中1~2人)とされております。

一般的な「成長痛」とは異なり、発生機序が明確であり、「スポーツ障害」の一つです。

整形外科のホームページにも詳しく掲載されていおりますので、当サイトでは、私自身のオスグッドになった経験から情報提供します。ぜひご覧になって下さい!

私自身のオスグッドにかかった経験とスポーツ歴を簡単に記載します。

・小学校2年生の時に地元のサッカークラブに入団する

・週2回の練習と土日は練習試合・大会など週4回はサッカーをしている生活

・小6の冬に膝の痛みが出始める

・中1の春にスポーツ整形外科でオスグッド病と診断された

・高校3年生まで選手権出場を目標にサッカー生活

・大学生はフットサル部の幽霊部員

その中でも中1~3年まで激痛に悩まされておりました。

オスグット病の時の話

・医師から指導されたストレッチは激痛で出来なかった

・ストレッチが出来なかったから痛みが取れなかった(と当時は思っていた)

・オスグッド用の膝装具は痛くてつける事が出来なかった

・半年間の安静を指示されたが、部活の同級生・先輩、部活動の顧問はオスグッド病を知らず、サボっているという認識だった(私の落ち度も大いにあります)

・剥がれた骨に何かがぶつかると号泣するくらいの痛みが出て数分動けなくなっていた

・中途半端な状態で膝の痛みを我慢して、サッカーを続けていても痛みの強さが減ったが、大学2年生までずっと痛かった

・12才から32才まで正座が出来なかった(現在35才)

ことなどエピソードは豊富にあります。

理学療法士になってから

18才で理学療法学科のある大学に入学し、整形外科学やスポーツ障害についての講義がありましたが、12才の時に医師から説明された話やストレッチ方法に変化はなかったです。私自身、教科書レベルの知識で過ごしていましたが、2018年に東京の整形外科に転職し、一般の方へ向けたスポーツ障害の啓蒙教室でオスグッド病の講義を担当しました。

改めて調べた際、こんなに大切な情報を見逃していたのかと愕然としました。

見逃していた情報で大切なことを簡易的にまとめると

・OSDは99%が完治し、1%が難治例になるという報告がある

・第2次性徴期(成長スパート期)に多く発症し、年間の身長伸び量が1cm以下になるまで進行する可能性がある

・超音波診断装置で経過を追う必要がある

ことと言えるでしょう。

私の様な難治例にならない為には、保護者・本人・チームメイト・指導者がオスグッド病に対して正しく理解することが大切です。また、医師・理学療法士がより良い知識(教科書的なレベルではなく)のもとケアする必要があると考えます。

変形性足関節症とは、スネの骨の脛骨(けいこつ)と足の骨の一つの距骨(きょこつ)の間にある距腿(きょたい)関節が何らかの原因で擦り減り、隙間がなくなり骨のトゲが出来て痛みが出る病気です。主に足部の捻挫の繰り返しによって、靱帯の機能が低下し、生活背景と共に徐々に摩耗・進行し、発症すると言われております。また工場・建築現場などの肉体労働者に多く発症するとも言われております。

幼少期から学童期の足関節捻挫の約60%に剥離骨折が伴っているという報告もあり、大人と比べて、靱帯の強さより骨の成長が追いついておらず、足を捻る事で、骨が剥がれやすいことが原因とされております。

また、大学スポーツ経験者の約8%が慢性足関節不安定症を有しているという報告もあります。2024年度の大学生は255万人とされており、その中のスポーツ人口は約50%と言われております。非常に安直な計算になりますが、255万人の8%は20万4千人です。8%と言われると少ないようですが、20万人と言われると多く感じます。変形性足関節症の予備軍と言えるでしょう。

まとめると以下のように

足関節捻挫の既往歴

↓

慢性的な足関節の不安定症

↓

職業等による足部の摩耗・消耗

↓

変形性足関節症を発症する

と言えます。

子どもが足首を捻ったと保護者や教育者に報告することは非常に多いと思われます。たかが捻挫と思わずに、整形外科を受診することをおすすめします。将来の変形性足関節症を防ぎましょう!

※小児の急性期捻挫の4週後にレントゲンにて再検査をした場合、約60%に外果(外くるぶし)剥離骨折が見つかったという報告もあります。

※捻挫でレントゲン検査をすることに抵抗がある保護者の方は、超音波診断装置(Echo:エコー検査)にて足関節捻挫を診断している整形外科を受診することをおすすめします。上記の剥離骨折の報告の中で、超音波とレントゲン検査の精度は同等とされております。

医療機関の勤務時代に3名しか担当した事はありません。

しかし、経験が少なすぎて印象に残っております。

ステージ4とされ人工足関節置換術をされた方2名と保存療法で経過をみた1名です。

段差・階段・しゃがみ込み・農道などの不整地歩行などで症状が悪化し、非常に時間を要し、難渋しました。保険下だからこそ出来た対応と言えます。

足底筋膜炎・足底腱膜炎とは土踏まずや足の裏が痛む病気です。

Googleで検索すると整形外科のホームページや足の外科学会のPDFなど詳細な医学情報が掲載されておりますので、当院では経験則を記載します。ランナーの方や出産後の方など多くの担当経験がありますので、ぜひご覧になって下さい。

足底筋膜炎・足底腱膜炎と診断された方で、実際に「炎症」が起きてていない場合があります。

「炎症」とは

①安静時痛

②発赤(赤くなること)

③熱感(触ったら熱いこと)

④腫脹(はれること)の4徴候が出現します。

果たして足底筋膜炎と診断された方で、4徴候全て出ている方はいるのでしょうか?

超音波診断装置(Echo:エコー検査)にて、足底筋膜の走行に沿ってプローブを当てて、ドップラーモードで見た事があります。炎症が起きている場合、血管が新生されるので、Echoで血流が確認出来ます。しかし、足底筋膜炎の方で血流が確認出来たケース=ほんとうに炎症が起きていたケースは非常に少ない印象です。

※仮に炎症が原因であった場合、炎症抑制系のロキソニンを服薬し、炎症が収まれば足底筋膜炎による痛みは改善されるはずです。

スポーツを休止して服薬し、大人しくしてても痛みが改善されない場合があります。それは急性的な炎症が起きてはいなく、筋肉・腱・筋膜(ファシア)・神経などの組織間の滑走性が低下し、慢性的かつ局所的な摩擦ストレスが痛みの原因になっていることもあります。

よって、現在は足底腱膜障害や足底筋膜付着部症のように表現されることも増えてきました。鵞足炎やテニス肘、アキレス腱炎なども筋腱付着部障害、腱障害と呼ばれ急性炎症を伴ていない事は多いです。

医療機関を受診し、投薬・理学療法・物理療法・装具療法などの保存療法を受け6ヵ月経過しても改善されない足底腱膜炎を難治性足底腱膜炎と呼びます。

難治性足底腱膜炎の場合、体外衝撃波治療が保険適応で受けられます。「青森 体外衝撃波」と検索すると青森市内では1施設ヒットしました。受診されることをおすすめします。

筋膜(ファシア)リリースが効果的◎

即時効果が高く満足度が得られやすい不調という認識です。しかし、過体重・重度の外反母趾を有する場合は、その日に痛みが消えても数日で戻る印象です。

他の不調にも言えることですが、足底腱膜障害は特に構造的要因や身体特性に大きく左右されることを経験します。

また、筋膜(ファシア)にも東洋医学でいうツボや経絡のようなものがあります。

足の裏に痛みが出ている場合は、アナトミートレインという筋膜連結を考慮し、

・趾骨の底面

・足底筋膜

・踵骨

・アキレス腱

・腓腹筋

・大腿骨頭

・ハムストリングス

・坐骨結節

・仙結節靱帯

・仙骨

・腰仙椎筋膜

・脊柱起立筋

・後頭下筋

・後頭骨稜

・帽状腱膜

・前頭骨

・眼窩隆起

といった後方ラインの筋膜(ファシア)の状態ををチェックします。

筋膜に要因がある場合、特殊な器具を用いてリリースをして改善させます。

足の甲側と足の裏側の神経は別なので、どちらかだけ痛む・しびれる事がありますし、どちらも痛む・しびれることがあります。

医療機関では足の痛み・しびれの場合、坐骨神経痛・腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症と診断されることが多く、足根洞症候群と診断されることは非常に少ない印象です。超音波診断装置(エコー検査)や触診、整形外科の鑑別テストを行うと腰部疾患による症状なのか、足根洞症候群なのかを判断することが出来ます。

腰部疾患と足根洞症候群の鑑別

坐骨神経の伸張テスト

・脛骨神経

・腓腹神経

の別法を行います。

Tinel(ティネル)テスト

・脛骨神経

・腓腹神経

・足背皮神経

などの精密な触診をします。

軸索に問題がある場合、放散痛が生じるので分かりやすいです。しかし、神経鞘が癒着し、軸索に異常がなければ放散痛は生じないので、鑑別しにくいです。

保険下では

・レントゲン・MRIでは問題はない

・Echoでも局所的な癒着が見つからない

・末梢神経の伸張テストで問題がない

場合、非常に難渋した経験があります。

上記難渋例と判断した場合、医療機関で手術が適応かどうか精査を受ける事をおすすめしております。

組織の変化量(関節の変形でいうと初期・中期・末期のような程度)によって効果は異なりますが、局所的な癒着の場合はその場で痛み・しびれなどの不調が改善されます。

しかし、組織の変化量を目で判断する事は難しく、局所的なリリースを試して効果を見ないとこれから不調が良くなるのかどうかも分からないです。

足の裏には3つのアーチがあり、体重を支える役割や衝撃を分散する役割を担っています。

・内側縦アーチ(親指側)

・外側縦アーチ(小指側)

・横アーチ(親指と小指の間)

と構成されており内側縦アーチが低下することを「扁平足」、上昇・増加することを「ハイアーチ」と呼びます。 また横アーチが低下することを開帳足と呼びます。

アーチが正しく機能しない場合、様々な不調の原因となります。

爪を切る時にチェックして、気付くこと・放っておかないことをおすすめします。

人間の各関節は骨の位置によって一定の方向に変位することがあります。それを運動連鎖といいます。下記のように足元からの影響を上行性運動連鎖と呼び、骨盤からの影響を下行性の運動連鎖と呼びます。

下行性の連鎖の例えですが、

①踵の骨が外側に傾斜すると

②スネの骨は外捻りが生じ

③ももの骨も外捻りになり

④骨盤が後ろに傾く

とされています。

扁平足・ハイアーチ・開帳足・外反母趾は足部の変形であり、上行性の運動連鎖の影響が現れる事が多いです。

また、

・捻挫、骨折歴

・出産、婦人科系疾患

・腹部周囲の手術歴

・足の組み癖

・幼少の頃の座り方の癖(片座りなど)

といった既往歴・習慣が足部の変形(上行性の運動連鎖)と重なると、膝・股関節・腰といった不調が生じます。

腰が痛いのに原因は、外反母趾からの運動連鎖の影響だった

上記のような連鎖の影響は、臨床的には非常に多いと思われます。

.png)

関節弛緩性(Laxity:ラキシティ)と呼ばれる先天的・後天的に体が柔らかい方(扁平足・開帳足の方)が圧倒的に多い印象です。

内側縦アーチは努力で改善しますが、横アーチは靱帯の強度が重要で、努力では改善しないと思われます。整形外科勤務時はインソールが処方されましたが、靴を選べない・素足だと痛むといった課題が残る方も一定数おりました。その場合、手術が提案されることもありますが、モートン病で手術までされた方は担当したことがなく、症状が緩和された一定の状態を受け入れて、保険の期間をもって理学療法が終了となりました。

当院では、希望される方にインソールを作成する事で対処的に症状を緩和・改善させます。テーピングを貼ったり、足の裏にパッドを貼ったりして何度も歩いてもらい分析するので、改善効果は高いと自負しております。

また、扁平足の方かつ開帳足の方は、長趾屈筋と長母指屈筋を分離させた下記のようなエクササイズをすることで内側縦アーチの低下が改善されると、さらに症状は改善する可能性があります。

・タオルギャザー

・スクワット

・フォワードランジ

・サイドステップ

・10cmからの着地エクササイズ

しかし、構造的要因が強い(靱帯が完全に緩んでいる)場合、症状が消失することは難しいかもしれません。

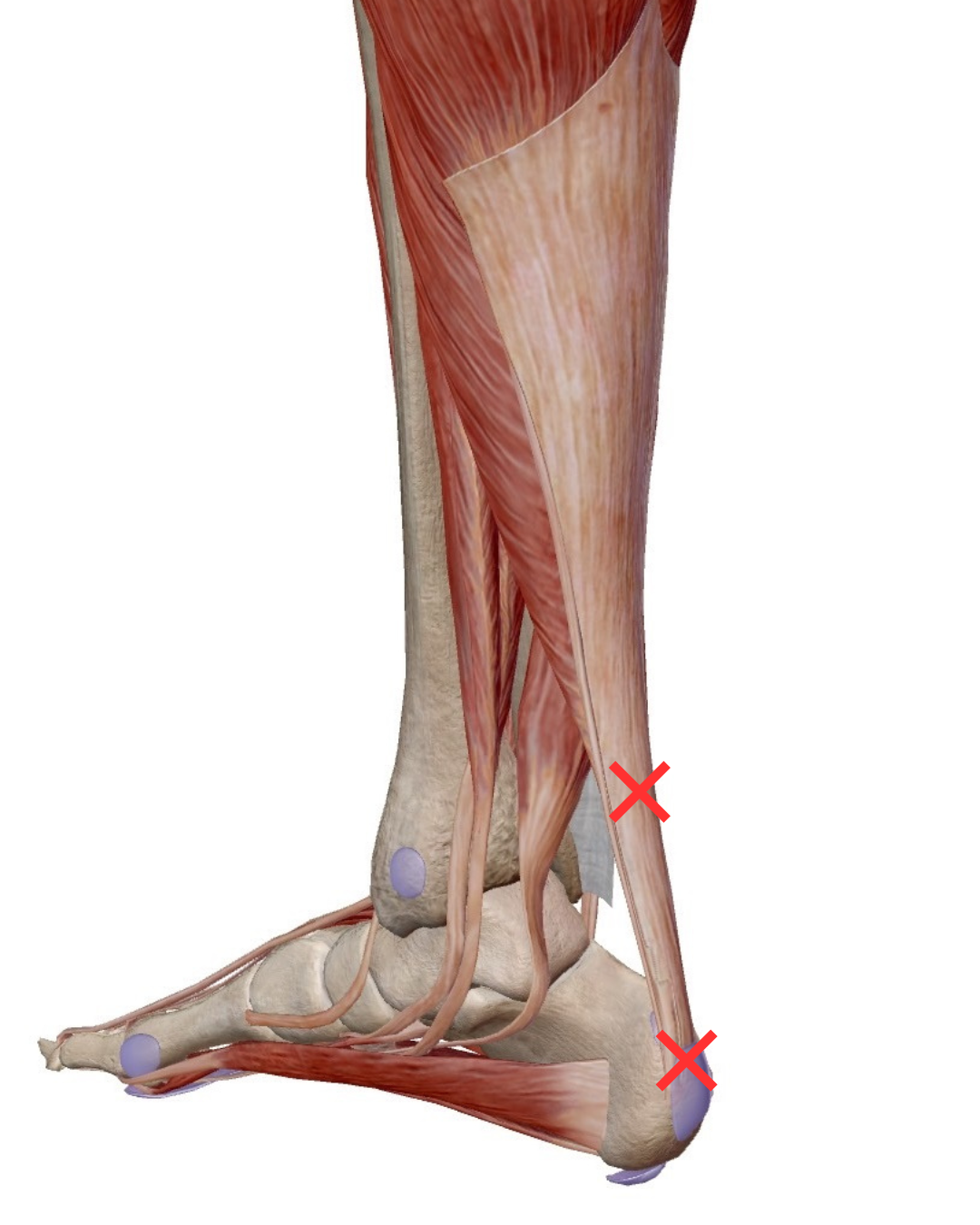

原因

・慢性的なアキレス腱への伸張ストレス

(繰り返す遠心性収縮)

・扁平足、開帳足(Laxity:ラキシティ)

病態

・アキレス腱の微細損傷による急性炎症

・微細損傷後の血管の異形成および循環不全

・下腿三頭筋の滑走性低下による滑液包への伸張ストレス

関節弛緩性(Laxity:ラキシティ)と呼ばれる先天的・後天的に体が柔らかい方(扁平足・開帳足の方)が圧倒的に多い印象です。

アキレス腱炎と診断された方で、実際に「炎症」が起きてていない場合があります。

「炎症」とは

①安静時痛

②発赤(赤くなること)

③熱感(触ったら熱いこと)

④腫脹(はれること)の4徴候が出現します。

果たしてアキレス腱炎と診断された方で、4徴候全て出ている方はいるのでしょうか?超音波診断装置(Echo:エコー検査)にて、アキレス腱の走行に沿ってプローブを当てて、ドップラーモードで見た事があります。炎症が起きている場合、血管が新生されるので、Echoで血流が確認出来ます。

しかし、アキレス腱炎の方で血流が確認出来たケース=ほんとうに炎症が起きていたケースは非常に少ない印象です。

※仮に炎症が原因であった場合、炎症抑制系のロキソニンを服薬し、炎症が収まれば炎症による痛みは改善されるはずです。

スポーツを休止して服薬し、大人しくしてても痛みが改善されない場合があります。それは急性的な炎症が起きてはいなく、筋肉・腱・筋膜(ファシア)・神経などの組織間の滑走性が低下し、慢性的かつ局所的な摩擦ストレスが痛みの原因になっていることもあります。

よって、現在はアキレス腱症やアキレス腱付着部症のように表現されることも増えてきました。鵞足炎やテニス肘、足底筋膜炎なども筋腱付着部障害、腱障害と呼ばれ急性炎症を伴ていない事は多いです。

炎症が起きている場合はあえて、特殊な器具で細かくFasciaを傷つけることで異所性血管への血液の流入から本来の血管への血流再開をさせることが出来ます。

炎症が起きていない腱障害の場合、特殊な器具を用いたアメリカ式筋膜リリースは非常に効果的です!

症状改善だけではなく、パフォーマンスアップさせる自信があります!